維基百科條目質量評級揭秘:從「小作品」到「特色條目」

維基百科條目質量評級揭秘:從「小作品」到「特色條目」

在浩瀚無垠的數位知識海洋中,維基百科如同一座由無數志工一磚一瓦建造起來的宏偉殿堂。我們每日使用它,獲取資訊,解答疑惑,但鮮少有人深入探究,這座殿堂內的「建材」——也就是那數以千萬計的條目——是如何被檢驗、分級與打磨的。這背後,是一套複雜、嚴謹且充滿人文智慧的「質量評級」系統。這不僅是對條目內容的冷冰冰評判,更是一場關於知識準確性、中立性、完整性與可驗證性的永恆對話。

要理解這套系統,首先必須拋棄一個迷思:維基百科的內容是「任何人都能編輯的」,所以品質良莠不齊。事實上,「任何人可編輯」只是入口的門檻,而質量評級與其相關的審核流程,正是確保內容在動態中趨向穩定與卓越的核心機制。這套系統並非由中央伺服器或少數管理員獨斷,而是深植於社群共識的文化之中,是一個活生生的、不斷演化的有機體。立即建立優良維基百科頁面

質量評級的基石:維基百科的核心內容方針

在深入各個等級之前,必須先奠定其基礎——維基百科的三大核心方針,它們是所有質量評級的絕對準繩:

- 中立的觀點(NPOV):這或許是維基百科最獨特且最艱難的原則。它要求條目必須公正地呈現所有經由可靠來源發表的重要觀點,且不應帶有編輯者個人的立場、信仰或偏好。一個高質量條目不是「真理」的宣示,而是「關於真理的各種可靠論述」的平衡報導。

- 可驗證性(Verifiability):條目中的所有內容,特別是可能受到質疑的陳述,都必須能夠被讀者獨立查證。這並非要求讀者必須去查證,而是要求編輯者提供足夠的「線索」——即來自可靠來源的引用資料(參考文獻),讓任何有心人都能循線找到出處。沒有來源的內容,如同無根之木,無論看起來多麼真實,都可能被移除。

- 非原創研究(No Original Research):維基百科是知識的彙整者,而非發現者。它不允許發表個人的新見解、對原始資料的獨特解讀,或將彼此獨立的事實進行串聯以得出新的推論。所有內容必須基於已經公開發表的、由可靠來源提供的資訊。

這三大方針,如同建築的力學原理,決定了條目結構的穩固與否。任何等級的評定,都從這三個維度開始檢視。

評級系統的框架:標籤、討論頁與專題小組

質量評級並非一個絕對精準的科學儀器測量結果,而是一個基於共識的判斷。它主要透過幾種方式運作:

- 模板標籤:在條目的頂端或討論頁,會放置一個特定的模板,如

{{stub}}(小作品)或{{B-class}}(乙級),向讀者和其他編輯者宣告該條目當前的狀態。 - 討論頁:這是條目的「作戰室」或「工程藍圖」。所有關於條目內容的討論、爭議、改進建議,以及最重要的——質量評級提案與覆核,都在這裡進行。一個活躍的討論頁,往往是條目質量正在飛躍的徵兆。

- 維基專題:這是志同道合的編輯者圍繞特定主題(如「天文學」、「鐵路」、「中國歷史」)組成的鬆散小組。他們會制定更細緻的格式手冊和內容指南,並對相關條目進行更專業的評級。一個來自相關專題的評級,通常更具權威性。

現在,讓我們從最低階開始,一步步攀登這座質量金字塔。

起點:小作品(Stub)

當一個條目只有短短幾句定義、基本資料,缺乏詳細的上下文、解釋與來源時,它會被標記為「小作品」。這不是一種貶低,而是一種邀請和標記。小作品是維基百科的「種子」,它們標誌著一個主題值得被收錄,但急需養分與耕耘。

- 特徵:可能只有一兩段文字,僅能提供最基礎的識別資訊。例如,一個關於某種化學元素的條目,可能只寫了其原子序和符號;一個關於小城鎮的條目,可能只提供了地理位置和人口數。

- 意義:小作品體系是維基百科「長尾理論」的完美體現。它讓海量的、非熱門的主題有機會被建立,並透過「待擴充」的標籤,吸引後來者進行補充。許多今日的優良條目,最初都只是一個不起眼的小作品。

- 晉升之路:脫離小作品狀態通常沒有嚴格的字數或內容門檻,只要內容有顯著擴充,任何編輯者都可以自信地移除小作品標籤。這是質量旅程中最容易達成的一個里程碑。

初具規模:初級(Start Class)與丙級(C-Class)

當條目超越了小作品的範疇,擁有了基本結構、若干章節和一定數量的參考文獻,它便進入了下一個階段。通常,「初級」和「丙級」被視為條目質量光譜中「及格」到「尚可」的區間。

- 初級條目:

- 特徵:提供了主題的概述,具備了基本結構(如生平、歷史、影響等章節),但深度不足。可能覆蓋了主題的主要方面,但每個方面的論述都較為淺顯。參考文獻存在,但可能不夠充分,或過度依賴單一來源。可能存在格式、語法或中立性方面的輕微問題。

- 狀態:這是一個「有用」的條目,能讓讀者對主題有個大致的了解,但對於深入研究或學術引用來說,還遠遠不夠。

- 丙級條目:

- 特徵:在初級的基礎上更進一步。條目結構更清晰,內容更豐富,對主題的多個方面都有所觸及。參考文獻更多元,能支撐大部分陳述。基本上遵循了格式手冊,可讀性良好。

- 關鍵區別:丙級條目通常被認為是「維基百科的普通水準」。它解決了「有什麼」的問題,但對於「為什麼」和「如何」的深層次探討,仍有很大空間。它可能遺漏了一些次要但重要的細節,或者對某些爭議的敘述不夠平衡。

穩健可靠:乙級(B-Class)

乙級是條目質量的一個重要分水嶺。達到乙級,意味著該條目已經從「不錯」躍升為「良好」,甚至「優秀」。它是一個全面、可靠、實用的參考資料。

- 詳細特徵:

- 內容:條目對主題進行了全面的處理,涵蓋了所有重要方面,沒有明顯的遺漏。它不僅陳述事實,也提供了一定的背景分析和上下文。

- 結構:結構清晰、邏輯流暢,有導言章節對全文進行總結,其下各章節安排合理。內部連結豐富,能引導讀者探索相關主題。

- 來源:使用了高質量的可靠來源(如同行評審的學術期刊、知名出版社的書籍、信譽良好的媒體等)。所有可能受質疑的內容,以及關於生者傳記的內容,都有充分的引用。參考文獻格式基本統一。

- 寫作與中立性:文筆通順,符合百科全書的風格。嚴格遵守中立觀點方針,公平地呈現各方的顯著觀點。

- 媒體輔助:在適當的地方使用了圖像、地圖或表格,並附有清晰的說明和版權資訊。

- 評定過程:乙級評定通常由相關「維基專題」的成員發起和審核。編輯者會在條目討論頁提議將其評為乙級,並附上詳細的理據。其他經驗豐富的編輯者會進行覆核,檢查其是否滿足上述標準。這個過程本身就是一種同儕審查。

- 意義:乙級條目是維基百科的骨幹力量。對於絕大多數查詢目的而言,一個乙級條目所提供的資訊已經足夠深入和可靠。它是許多編輯者長期努力的成果,也是邁向最高榮譽的堅實基礎。

卓越的殿堂:優良條目(Good Article, GA)與特色條目(Featured Article, FA)

這是維基百科質量金字塔的頂端,是條目所能獲得的最高榮譽。它們代表了社群公認的典範,是維基百科所能提供的最佳內容。

優良條目(GA)

優良條目必須通過一個極為嚴格的審核流程。它不僅要在內容上無可挑剔,在格式、寫作、來源等所有細節上都需達到高標準。

- 審核流程:編輯者在「優良條目候選」頁面提名一個條目。隨後,會有一位或多位未參與該條目編寫的「審核員」對其進行逐一檢查,對照著一份詳盡的「優良條目標準」清單。任何一項不達標,都可能導致提名失敗。審核員會提出具體的改進意見,提名者需要逐一解決這些問題,直到條目完全符合標準。

- 核心標準(精簡版):

- 穩定:條目不是編輯戰的產物,內容在一段時間內保持穩定。

- 插圖:使用恰當的圖片,且版權清晰。

- 長度:篇幅適中,聚焦主題,不包含無關內容。

- 可讀性:結構清晰、寫作出色、拼寫文法正確。

- 來源:所有內容都必須有來自可靠出版的來源支持,並且使用內文引用明確標示。

- 涵蓋面:全面涵蓋主題,觀點中立。

- 遵守方針:完全遵守所有維基百科方針,包括生者傳記。

- 地位:獲得GA標識,意味著該條目已經過「工業級」的品質檢驗。它是讀者可以完全信賴的資訊來源,其嚴謹程度往往不亞於傳統的百科全書。

特色條目(FA)——皇冠上的明珠

特色條目是維基百科的極品,是「優良條目中的優良條目」。它不僅是資訊的彙整,更是百科全書寫作的藝術品。

- 審核流程的極致:特色條目的評選更為嚴苛。提名在「特色條目候選」頁面進行,為期兩週。在這期間,任何維基人都可以仔細審查條目,並提出支持或反對意見。反對意見必須具體指出條目在哪些方面未能達到「特色條目標準」。這個過程是公開的、透明的,且充滿建設性的(儘管有時會很激烈)。最終,需要達成強烈的社群共識才能當選。

- 超越優良條目的特質:

- 專業性與深度:特色條目通常展現出近乎專業領域的知識深度。它不僅彙整資料,更能對複雜的議題進行精煉而權威的闡述。

- 優美的寫作:文筆不僅是通順,更是優雅、引人入勝。它能將複雜的資訊轉化為流暢的敘事,同時保持百科全書的客觀性。

- 完備的來源:參考文獻列表本身就是一份極有價值的書單,涵蓋了該主題最重要、最權威的文獻。內文引用無懈可擊。

- 完美的格式與媒體:所有維基百科的格式規範都被完美地執行。圖片、表格、資訊框等元素的選擇和排版達到最佳狀態,與內文相得益彰。

- 規模與架構:特色條目通常篇幅較長,但其架構經過精心設計,導言章節精準概括,章節之間過渡自然,讓讀者既能快速抓住重點,又能深入鑽研細節。

- 榮耀與維護:當選的特色條目會在主頁面輪流展示,這是極大的榮譽。然而,這並非一勞永逸。特色條目會定期被重新審核,如果因為後續編輯或知識更新而導致質量下降,它可能會被「除名」,這激勵著社群持續維護這些頂尖內容。

質量評級的深層意義與影響

這套評級系統的價值,遠超於給條目貼上標籤。

- 引導讀者:質量標籤是讀者的「可信度指南」。當你看到一個「特色條目」時,你可以抱有最高的信任;而看到「小作品」時,你會自然保持審慎,並理解其資訊的局限性。

- 激勵編輯:這套系統為全球的維基志工提供了清晰的目標和成就感。將一個條目從「小作品」一路提升到「特色條目」,是一個令人無比滿足的創造過程。等級就像遊戲中的成就系統,驅動著持續的貢獻。

- 資源分配:它幫助社群識別哪些條目最需要幫助。維基百科的「條目撰寫活動」常常會以提升特定主題領域的條目質量為目標,而質量評級正是追蹤進展的有效工具。

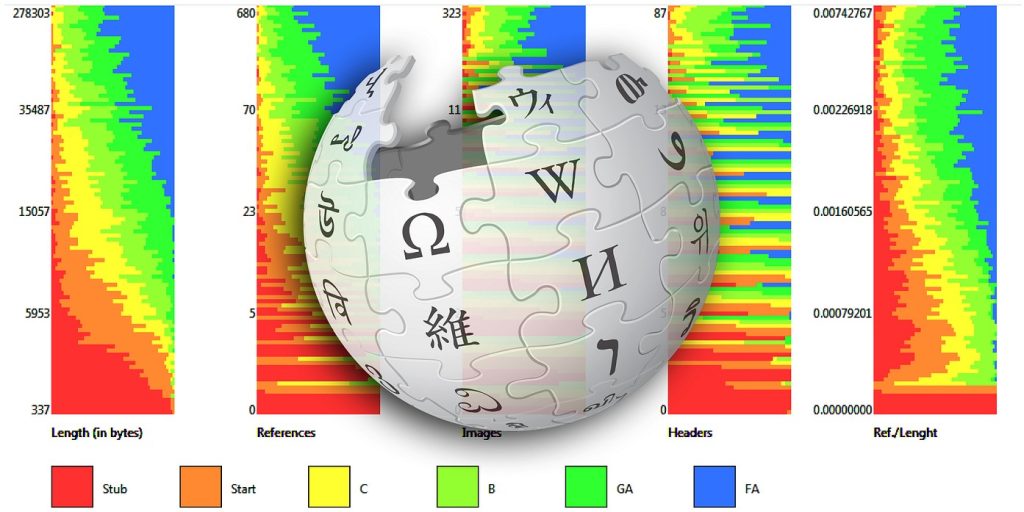

- 知識生態的映射:透過分析不同質量等級的條目分布,我們可以窺見人類知識結構的某些特徵。例如,關於歐洲歷史的條目整體質量可能遠高於非洲歷史,這反映了現實世界中學術資源和關注度的不均,從而激勵社群去彌補這些「知識鴻溝」。

結論:一場永無止境的協作追尋

維基百科的質量評級系統,本質上是一場大規模的、開放的、基於共識的知識建構實驗。它沒有終點,因為知識本身在不斷更新,標準也在不斷提高。從「小作品」到「特色條目」的旅程,象徵著人類對知識從初步認識到深刻理解,從零散碎片到系統性掌握的永恆追求。

每一個等級的背後,都是無數小時的閱讀、寫作、討論與辯證。它不僅是技術性的標準清單,更蘊含著維基精神的核心:對準確的執著、對中立的信仰、對協作的信任,以及對分享人類全體知識的無私熱情。下次當你在維基百科上讀到一個精良的條目時,不妨點開它的「討論頁」,你會看到這個數字奇蹟背後,那群默默無名的建築師們,是如何透過這套精妙的系統,將知識的磚石,砌成我們時代最偉大的知識工程之一。